インプラント治療とはどんなもの

インプラント治療は歯を根元から作り直す治療法です。

健康でよく噛める歯というものは、根本からしっかりと顎の骨に支えられ安定しています。

歯が抜け落ちてしまった場合には、見た目の歯だけでなく、目に見えない根っこから安定を取り戻すための治療を考えなければなりません。

インプラント治療は、あごの骨に人工の歯の根を埋め込み、根元から安定した歯を作るので、もともとの自分の歯のように違和感のない見た目と噛み心地を取り戻すことができます。

インプラント治療の歴史

インプラント治療の最大の特徴は、チタン製のインプラントが骨と結合して長期的に安定することです。

インプラントの起源は3世紀ごろと言われていますが、現在の安定したインプラント治療の原型は1950年代初頭、スウェーデンの医学者ペル・イングヴァール・ブローネマルク博士が、チタンと骨の結合を発見したことにあります。

それまでは、鉄や貝、金、エメラルド、サファイヤ、アルミニウムなど様々な素材がインプラントとして使用されてましたが、とても長期的に安定するものではありませんでした。

ブローネマルク博士は研究を重ね、オッセオインテグレーションと呼ばれる、チタンと骨の結合メカニズムを解明。

歯学者でもあった博士は、この作用を応用したチタン製インプラントによる治療法を確立。

骨と結合し長期安定を実現する現在のインプラント治療の基礎を築きました。

インプラントの構造

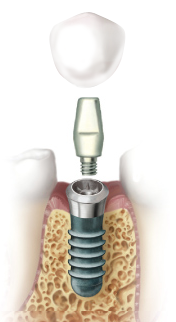

インプラントは、チタン製のネジのような歯科治療材料です。

インプラント治療では、このインプラントと、人工の歯、そしてインプラントと人工の歯を連結させるアバットメントという主に3つの部品を使用します。

まず歯の根(土台)であるインプラントをあごの骨に埋め込み、その上にアバットメントを取り付けてから、最後に人工の歯を設置して完成します。

- インプラント 人工の歯の根。フィクスチャーとも呼ばれます。

- アバットメント インプラントと人工の歯を繋ぐ部品。接合部とも呼ばれます。

- 人工歯 天然歯のような見た目と機能を備えた部品。被せ物、上部構造、クラウンなどとも呼ばれます。

インプラントメーカーの種類

世界には100以上のインプラントメーカーがあると言われています。

中でも、ストローマンとノーベルバイオケアが世界2大メーカーと呼ばれ、メーカーの公式発表では、日本も含め世界でトップクラスのシェアを誇るとされています。

日本のメーカーは30ほどあるとされていますが、特にブレーンベースや京セラメディカルのインプラントが歯科医院で広く使用されています。

どのメーカーのインプラントも同じようにお口の中で歯の根の役割を果たしますが、性能はメーカーごとに大きな違いがあり、治療の成功に大きな影響を与えます。

インプラント治療を提供する多くの歯科医院で、世界シェアの高いインプラントが積極的に使用されていますが、治療を成功させるためにより良い性能を持つインプラントが採用されている結果だと考えられます。

メンテナンスの面においても、対応できる歯科医院がより多いという点で、シェアの高いインプラントで治療しておくことにメリットがあるのではないでしょうか。

-

ストローマン・ジャパン株式会社

-

ノーベル・バイオケア

-

株式会社ブレーンベース

インプラント、ブリッジ、入れ歯それぞれの違い

大きな違いは、物を噛むための歯としての性能と、治療にかかる負担の大きさです。

まず歯本来の役割である物を噛むという点においては、3つの治療の中で、歯の根から作り直すインプラントが最も天然歯に近い性能となります。

入れ歯は歯茎に被せるだけなので強い力で咀嚼するための安定感が十分ではなく、ブリッジは入れ歯に比べて高い安定感がありますが両サイド2本の歯で橋のように浮いた3本目の歯にかかる力を負担しなければなりません。

治療にかかる負担とは、後戻りできるかどうかです。

入れ歯は身体への負担が最も少ない治療方法です。ただ歯茎に被せるだけなので、お口の中は何も変わりません。

ブリッジは、橋のように浮いた歯を支えるために、両サイドの歯を削らなければならず、一度削った歯は元に戻すことはできません。

インプラントは手術が伴う治療です。歯が無い箇所への治療とは言え、一度インプラントを埋め込むと再び埋め込む前の状態に戻すことは非常に困難となります。成功率の高い治療ですが、納得して進められるよう慎重に検討する必要があります。

-

インプラント

-

ブリッジ

-

入れ歯

| インプラント | ブリッジ | 入れ歯 | |

|---|---|---|---|

| 治療方法 | 歯を失った部分の顎の骨に人工歯根を埋め込み、それを土台に人工歯を装着します。 | 失った歯の左右の歯を支えにして、橋を架けるように人工歯を設置します。 | 歯を失ったところの歯茎の上から、人工の歯ぐきに人工歯を並べた入れ歯を設置します。 |

| 治療できる範囲 | 1本から全顎まで | 隣のに健全な歯がある箇所1本分程度 | 1本から全顎まで |

| 治療費用 | 自費治療 クリニックが費用を自由に設定できる自費診療です。手術の難易度、埋入本数などにより、必要な費用が算定されます。 |

保険適用材料の治療の場合は保険診療の費用で治療可能です。保険適用外の材料を使用する自費診療では、費用が高額になる場合もあります。 | |

| 治療期間 | ケースによりますが通常3ヶ月から半年程度ですが、それ以上の場合もあります。 | 短期間 | |

| メリット |

・天然歯に近く違和感が少ない ・自然な見た目に仕上がる ・安定して力強く噛める ・自分の歯と同じように歯磨きできる ・周りの歯に負担をかけない ・顎の骨が痩せるのを防ぐ ・適切なメンテナンスにより長期間使い続けられる |

・保険診療が可能で費用負担を抑えられる ・作成期間が短いので治療が短期間で終わる ・違和感が少ない |

・保険診療が可能で費用負担を抑えられる ・作成期間が短いので治療が短期間で終わる ・幅広い適応症例 ・自分自身で着脱できる ・修理が容易 |

| デメリット |

・自費診療のため費用の負担が高額 ・治療に手術を伴う ・健康状態等の関係で治療が受けられないケースがある ・インプラント周囲炎のリスクがあり細やかなメンテナンスが欠かせない |

・本来は削る必要のない隣接する歯を削る ・支えとなる隣接する歯の負担が大きい ・すき間に物が挟まるなどして不衛生になりやすい |

・違和感を生じやすい ・素材にニオイや汚れが吸着しやすい ・頻繁なお手入れが必要 ・お手入れのために着脱しなければならない ・粘膜を大きく覆ってしまうため味や温度が分かりづらくなる ・歯茎の変化に合わせて定期的な調整・作り変えが必要 |

インプラントの手術

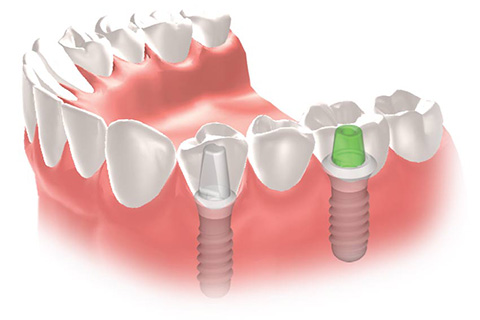

インプラントには、人工歯とのつなぎ目になるアバットメントと一体になった1ピースタイプのインプラントと、アバットメントが別パーツとなった2ピースタイプのインプラントがあり、どちらを使用するかで治療や手術、仕上がりに違いがあります。

1ピースタイプの場合の手術は主に1回で終了する1回法となります。

インプラントをあごの骨に埋め込み、アバットメントを露出させた状態で、インプラントと骨の定着期間を過ごします。

1度だけの手術なので身体への負担が軽く通院回数も抑えられますが、定着を待つ間、露出部分があることで細菌への感染リスクが考えられます。

2ピースタイプでは、主に2回の手術を行います。

1回目でインプラントのみを埋め込み、一度歯肉を閉じて骨との定着を待ち、定着後に再び歯肉を開きアバットメントを取り付けます。

定着期間は術部を密閉するので感染リスクが抑えられ長期安定性が見込めます。またあごの骨が痩せている方や審美性を求める方、全身疾患のある方などあらゆるケースに対応できます。

インプラント治療が受けられる基準

インプラント治療を行うにあたって、年齢や治療が行き届いている歯周病の影響はあまりありません。 喫煙や未治療の歯周病、糖尿病、歯ぎしりなどがある方は、治療を始めるにあたり、十分な診断と注意が必要です。

-

喫煙による影響

- 血流阻害

- 酸素の供給不足

- 白血球の活動機能の低下

- 骨を再生させる骨芽細胞の機能の低下

主にこのことからインプラントに影響を及ぼします。血流や酸素が阻害されることで歯肉が弱り、歯周病にかかりやすくなります。また、出血が抑えられることで炎症に気づきにくくなります。骨の結合も阻害されるのでインプラント脱離の要因にもなります。

-

糖尿病の影響

糖尿病は、インシュリンの作用の低下により、摂取した栄養がうまく利用できなくなる病気です。血糖値が高くなるので、肥満・高脂血症・高血圧を引き起こしやすくなります。

このことから、次の影響が出やすくなります。- チタンインプラント周囲の骨形成の阻害

- 好中球機能低下のため細菌感染リスク上昇

- 傷口が治りにくくなる

-

歯周病の影響

インプラントの脱離への影響で最も重大なものが歯周病です。インプラントの場合、インプラント周囲炎とも呼ばれます。インプラント治療完了後も日々の歯磨きと定期検診などメンテナンスを欠かさず行う必要があります。歯周病にかかっていても、しっかり治療されている場合は、大きくインプラントの寿命に影響が出ることはありません。

-

歯ぎしりの影響

歯ぎしりやスポーツ時の食いしばりにより、インプラント体へ強い負荷がかかり、ゆるみや動揺、脱離の原因となります。無意識の歯ぎしりなどを防ぐため、就寝時やスポーツ時にはマウスガードの使用をおすすめします。

インプラント手術後のメンテナンス

インプラント治療にとって最も重要なことは治療後のメンテナンスです。

インプラントは、素材であるチタンが骨と結合する性質を持っているので歯の根として定着するのですが、金属なので元々の歯の根が持っている免疫力というものがありません。

そのため、歯周病の元になるような細菌の感染からインプラントを守ることが非常に大切となります。

インプラントを支える骨についても、必ずいつまでも同じ量のままではありません。

インプラントが厳密には体にとって異物であることや、加齢などにより骨の量は少しずつ変化します。

細菌への感染リスクへの備え、骨の量への対応などは、治療を行なった歯科医院のバックアップを受けることで、20年30年先を見据えた長期的なインプラント維持が可能になります。

インプラントはどれくらい持つのか

例えば、天然の歯が抜けずにいつまで維持できるか、ということと同じように、一概にお答えすることは少し難しい問題です。

歯周病にならないように、生活習慣にきをつけ毎日しっかり清掃しながら、歯以外の健康にも気を遣い、定期的に歯科医院でチェックを受けていれば、歯の寿命が長くなる確率は高くなるはずです。

インプラントや被せ物の品質は数十年以上もの長期間の使用に耐えうるものですが、それらを人間の体内で使用することで必ず個人差というものが発生します。

歯を失った経緯や体質の影響も考えなければなりませんが、口腔内に応じたメンテナンスを心がけることで、数十年インプラントを維持することは可能だと考えます。

顎の骨が少ない場合のインプラント治療

インプラントを埋め込むための適切な骨の量というものがあります。

インプラントにも前歯や奥歯などの箇所に対応できるサイズや強度のバリエーションがあり適材適所で使用します。

骨の量が足りていれば適切なインプラントを使用するだけなのですが、埋め込むインプラントを安定させられるほど骨の量がない場合には、事前に、骨の幅や奥行きなどを増やす増骨処置と言われる治療を行います。

骨の減り方により増骨処置にも種類がありますので、CT解析などを通して適切に診断し処置いたします。